时间:2022/2/7 4:40:20

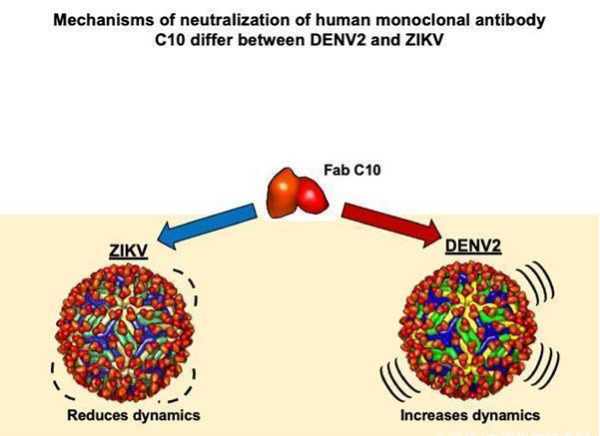

同一抗体能以两种途径中和寨卡病毒与登革热病毒。一种基于传统观点,认为抗体通过结合病毒使其失活(左);另一种是抗体潜入病毒,使其发生形变(右)。(图片来源:Ganesh Anand/宾夕法尼亚州立大学)

众所周知,抗体附着在病毒表面阻断其对宿主细胞的感染,达到中和病毒的目的。但新的研究表明,该方法并非使病毒失活的唯一屏障。宾夕法尼亚州立大学(Pennsylvania State University, PSU)领导的国际研究小组发现,抗体也会使病毒发生形变,阻止其正确附着与入侵细胞。

(图片来源:swiftsciencewriting/Pixabay)

宾夕法尼亚州立大学化学系副教授Ganesh Anand说:“大众普遍认为,抗体锁定了病毒,阻止它们进入细胞。但我们的研究首次揭示出抗体也能通过扭曲病毒形态,导致它们无法正确附着宿主细胞,以避免感染。”

在2021年11月30日在线发表于《细胞》(Cell)杂志上的研究中,Anand及其同事研究了人单克隆抗体(human monoclonal antibody, HMAb)C10与致命病毒“寨卡”和“登革热”之间的相互作用。他们使用的HMAb C10抗体分离自登革热病毒感染者,已被证明能中和寨卡病毒。

研究人员使用了包括冷冻电镜(cryogenic electron microscopy, cryo-EM)和氢氘交换质谱(hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry, HDXMS)在内的多种技术,前者能将病毒可视化,后者能帮助我们了解病毒如何运动。

“冷冻电镜将含有目标分子的溶液急速冷冻,随后用电子瞄准它们,用以生成单分子各个方位的海量图像。”Anand解释道,“然后我们将这些图像进行整合,生成分子快照。与其他类型的显微镜下图像相比,该技术提供的分子图像更为精确。”

为了记录抗体对寨卡病毒和登革热病毒的作用,该团队在随抗体浓度递增时收集了病毒的冷冻电镜快照。

与此同时,该团队应用氢氘交换质谱技术,将寨卡病毒、登革热病毒与HMAb C10抗体浸入重水中。Anand解释说,此时目标分子中的氢原子被更重的同位素氘取代。

“当病毒浸入重水中时,病毒表面的氢原子会被氘置换。”他说,“然后,依据氘置换函数关系式,可用质谱法测定病毒的质量。通过该实验我们观察到,随着溶液中抗体浓度的增加,登革热病毒因氘的置换变得更重了,但寨卡病毒并未出现此现象。这表明,抗体使登革热病毒发生形变,更多的氘得以进入病毒内部。就正如压扁后的病毒会暴露更多的表面积,为氘置换提供反应场所。”相比之下,寨卡病毒浸入重水后并没有变重。这表明尽管其表面完全被抗体占据,但并未发生形变。

Anand解释道,通过结合冷冻电镜和氢氘交换质谱技术,他的团队能够全面了解抗体附着于寨卡病毒和登革热病毒的后续进程。

“这正如连环画一样,每页图画都略有不同。当你翻阅它时,一部短片就此呈现。”他说,“设想此处有一本赛马的连环画册,冷冻电镜和氢氘交换质谱可分别呈现赛马的形态和运动速度,二者在描述运动中的赛马时都不可或缺。同理,这套互补技术能让我们了解同种抗体如何对两种病毒产生不同影响。”他指出,加入的抗体越多,登革热病毒颗粒的形变量越大。这彰显出计量化学在其中举足轻重的地位,化学反应前、中、后中反应物和产物的数量关系尤为重要。

“仅仅有抗体是不够的。”他说,“抗体的添加量决定了中和程度。”实际上,该小组发现,在饱和条件下,用高浓度抗体填充登革热病毒所有可用的结合位点后,60%的病毒表面会发生形变,该形变量足以保护细胞免受感染。“足量的抗体会充分扭曲病毒颗粒,使其在到达靶细胞前就已失去稳态。”Anand说。

事实上,当研究者将结合抗体的登革热病毒与BHK-21细胞(一种来自幼仓鼠肾脏的细胞系,常用于病毒感染研究)一起孵育时,发现受感染细胞的数量减少了50-70%。

Anand解释说,在中和寨卡一类病毒时,抗体会结合病毒表面抗原,阻止其黏附靶细胞受体,就像堵住车门后乘客便无法下车一样。而我们在登革热病毒中发现了一种新机制,抗体能覆盖几乎整个病毒,使它甚至无法接近细胞。”

抗体如何使登革热病毒颗粒发生形变?

Anand解释说,寨卡病毒和登革热病毒与如今广为人知的新冠病毒(SARS-CoV-2)不同,前两者具有峰谷交错的较光滑表面;后者表面则布满了伸向四面八方的刺突蛋白。

Anand指出,对于登革热病毒,抗体尤其倾向与5倍顶点的峰结合。当5倍顶点饱和后,抗体退而求其次,开始结合3倍顶点的峰。后,病毒表面只剩下2倍顶点。

“抗体对2倍顶点的亲和力差,因为它们变化多端且难以结合。”Anand说,“我们发现,如果在5倍和3倍顶点均饱和后,在溶液中继续添加更多抗体,病毒就会开始振动。此时抗体尝试进入病毒,而病毒试图摆脱抗体。双方博弈的结果是抗体胜出,它们钻入病毒内部,而非与2倍顶点处结合。我们认为,病毒颗粒的振动、形变和终的失活正源于此。”

寨卡病毒和登革热病毒有什么区别?

Anand解释说,登革热病毒存在许多可变区,相较而言寨卡病毒更稳定、更缺乏动态。

“登革热和寨卡病毒看起来很相似,但二者各有特性。为了避免抗体的捕获,登革热或已进化为更灵活的病毒,介导免疫逃逸。而抗体的演化道高一丈,它钻入病毒内并使其形变,化解了该难题。”

他说,同一抗体似乎可以通过两种不同的方式中和寨卡病毒和登革热病毒,一种是传统观点,认为它与病毒结合并使其失活;另一种是它钻入并使病毒发生形变。

上述策略在面对其它病毒时表现如何?

Anand说,在抗体面对其它类型的病毒时,使其形变的策略或许也能奏效。

“登革热只是我们实验中使用的模型病毒,但我们认为,抗体能未雨绸缪地破坏病毒稳定性,该策略可能是放之四海而皆准的。”他说,“抗体可能首先通过设立屏障中和病毒,在此举不奏效时,再采用使病毒形变的策略。”

这些发现是否有潜在的应用?

Anand说,这些发现可能有助于设计治疗性抗体。

“HMAb C10抗体对登革热和寨卡病毒有特异性,并且恰好能以两种不同的方式中和二者。”他说,“但你能设计出具有相同功效的疗法治疗其他疾病,例如将其运用于新冠的治疗中。使用既能阻断又能扭曲病毒的抗体作为新疗法后,或能实现更强的中和效价。”

他接着补充道:“我们想要阻止病毒到达其靶组织,所以如果能将该治疗复合剂制成鼻喷雾,应用于病毒率先入侵机体的部位,甚至可以阻断它进入机体。采用该方法甚至可以减少抗体的使用。我们的研究表明,采用使病毒形变的方法中和病毒,所需的抗体更少,可获得的效益更高。”

综上,Anand强调了这项研究的重要性,它揭示了某些抗体使病毒失活的一种全新策略。

他说道:“以前我们对抗体的认知仅限于它们结合并中和病毒,现在我们知道抗体可以通过两种甚至以上的不同方式中和病毒。这项研究为全新的探索之路敞开了大门。”

该论文的其他作者包括:研究生Xin-Xiang Lim、冷冻电镜设施经理Jian Shi和新加坡国立大学教授Shee-Mei Lok。共同作者还包括研究员Bo Shu、助理教授Shujun Zhang、研究生Aaron W.K. Tan、Thiam-Seng Ng、Xin-Ni Lim、新加坡杜克国立大学医学院助理教授Valerie Chew和牛津大学医学科学部负责人兼作家Gavin R. Screaton。

本文来自:中国数字科技馆